中国清明节有哪些传统习俗,这些你都知道吗?

来源: 未知 | 时间:2025-04-03 | 栏目:文化长廊 | 点击:次

清明节是中国重要的传统节日,兼具自然节气与人文节日的双重意义,主要习俗涵盖祭祖、踏青及各类民俗活动。

一、祭祖扫墓

清理墓地杂草、添土修整,供奉鲜花、食物(如水果、酒水)、焚烧纸钱及纸扎祭品。部分家庭会诵读祭文或静默追思。

体现“慎终追远”的孝道文化,寄托对祖先的感恩与怀念。

倡导鲜花祭扫、网络云祭奠等环保方式,减少焚烧以保护环境。

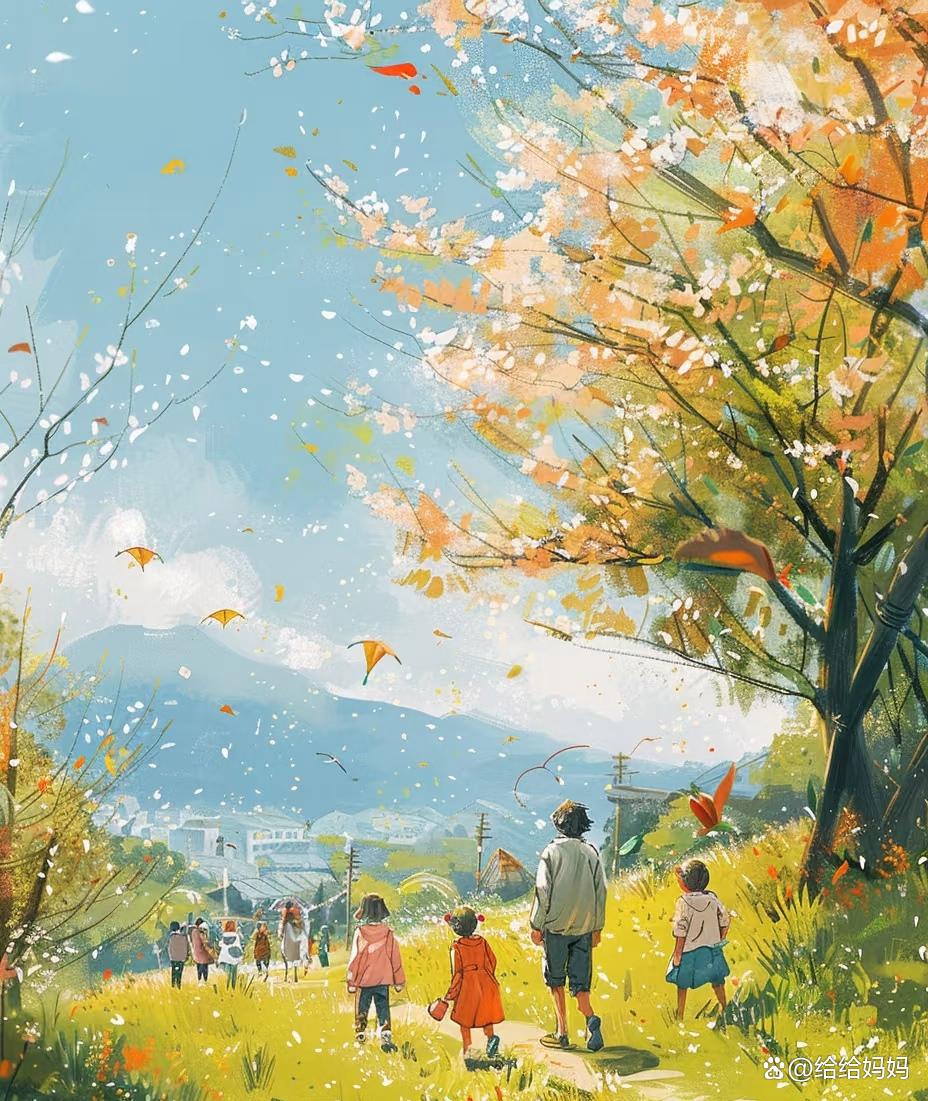

二、踏青郊游

清明正值仲春,气候宜人,万物复苏,适合户外活动。

除踏青外,还包括放风筝(古时认为放风筝可祛病消灾)、荡秋千(古代称“秋千节”)、蹴鞠(古代足球)等。

象征辞旧迎新,沐浴春光,感受生命活力。

三、插柳戴柳

门前插柳枝、儿童编柳环戴于头顶、妇女簪柳于发间。

柳在民间信仰中有辟邪作用,俗语“清明不戴柳,红颜成皓首”。

柳树易成活,寓意春意盎然,祈愿健康。

四、青团与寒食

艾草或鼠曲草榨汁染糯米饭,包入豆沙、枣泥、咸菜笋丁等馅料,蒸制而成。

江浙称“青团”,福建称“清明粿”,客家地区有“艾粄”,形状有圆团、饺子形等。

部分地区保留冷食习俗,如山西的子推馍、北方的馓子,纪念介子推的忠孝精神。

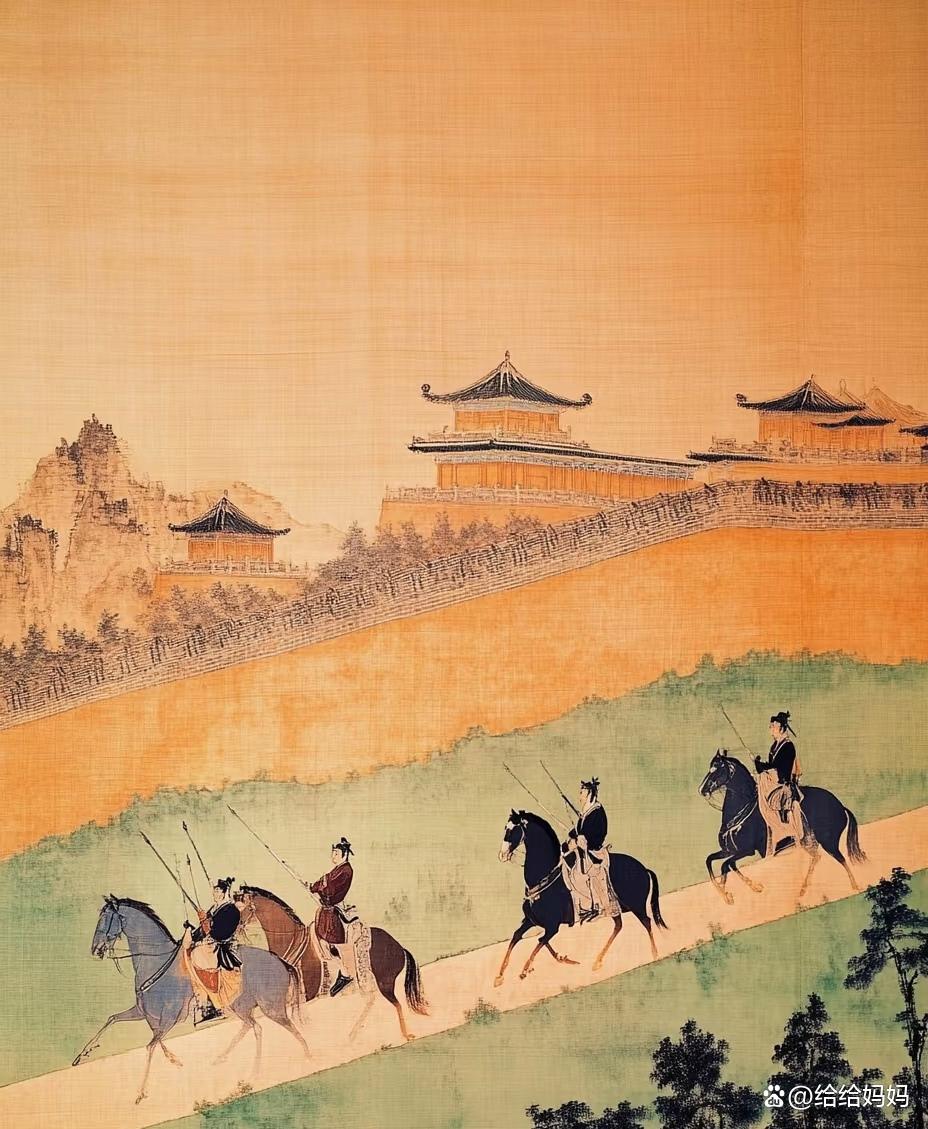

五、其他传统活动

古代竞技,骑马射柳枝,考验骑射技巧,今已罕见。

曾流行于唐代,现个别地区作为民俗表演保留。

江南蚕乡的庙会活动,祈求蚕业丰收。

六、历史融合:清明与寒食

寒食节(禁火冷食纪念介子推)与清明节气相邻,唐代后逐渐合并,习俗相互吸收。

扫墓原属寒食,踏青属清明,合并后形成丰富节俗体系。

清明节不仅是传承家族记忆的纽带,更成为自然节律与人文精神的结合体。

现代人在遵循传统的同时,创新祭扫方式,赋予节日环保、健康的新内涵,使其在时代变迁中持续焕发活力。